Schweizer Drohnenvorschriften

Nach vielen Jahren des Drohnenfliegens in der Schweiz habe ich ein tiefes Verständnis für die einzigartige regulatorische Landschaft des Landes entwickelt. Der Ansatz der Schweiz zur Drohnenregulierung balanciert Sicherheit und Innovation auf eine Art und Weise, die die präzisionsorientierte Kultur der Nation widerspiegelt. Dieser umfassende Leitfaden untersucht Schweizer Drohnenvorschriften, Compliance-Strategien und wesentliche Ressourcen basierend auf meiner umfangreichen Erfahrung in der Luftraumnavigation der Alpennation.

Einführung in die Schweizer Drohnenvorschriften

Mein erster ernsthafter Drohnenflug in der Schweiz war 2020, bei dem ich Aufnahmen in der Region Interlaken machte. Schon damals hatte die Schweiz klarere Drohnenvorschriften als viele europäische Länder, obwohl sich das System seitdem erheblich weiterentwickelt hat. Was mir sofort auffiel, war der Schweizer Ansatz zur Regulierung: logisch, gut strukturiert, aber mit Schwerpunkt auf persönlicher Verantwortung anstelle von übermäßigen Einschränkungen.

Die Schweizer Drohnenvorschriften dienen mehreren wichtigen Zwecken:

- Sicherheit: Vermeidung von Konflikten mit dem geschäftigen Luftfahrtsektor des Landes, einschließlich zahlreicher Helikoptereinsätze in den Bergen. Ich musste mich in alpinen Regionen mehrmals mit Helikopterbetreibern koordinieren, und der klare Regulierungsrahmen machte diese Interaktionen unkompliziert.

- Datenschutz: Berücksichtigung der starken Datenschutzkultur der Schweiz. Ich habe festgestellt, dass Schweizer Bürger besonders besorgt über Drohnenfotografie in der Nähe von Privateigentum sind, was kulturelle Werte widerspiegelt, die in den Vorschriften anerkannt werden.

- Umweltaspekte: Schutz von Wildtieren und Naturgebieten. Nachdem ich die Störung erlebt hatte, die eine Drohne bei einer Gamsherde in den Alpen verursachte, gewann ich ein tieferes Verständnis für die Umweltaspekte der Schweizer Vorschriften.

- Lärmmanagement: Minimierung der Störung in einem Land, das Ruhe schätzt. Die Schweizer Empfindlichkeit gegenüber Lärmbelästigung hat meine Ausrüstungswahl hin zu leiseren Drohnensystemen beeinflusst.

- Föderale Struktur: Ausgleich zwischen nationalen Standards und kantonaler sowie kommunaler Autorität. Ich habe gelernt, nicht nur die Bundesregeln, sondern auch die lokalen Vorschriften zu recherchieren, die zwischen den Kantonen erheblich variieren können.

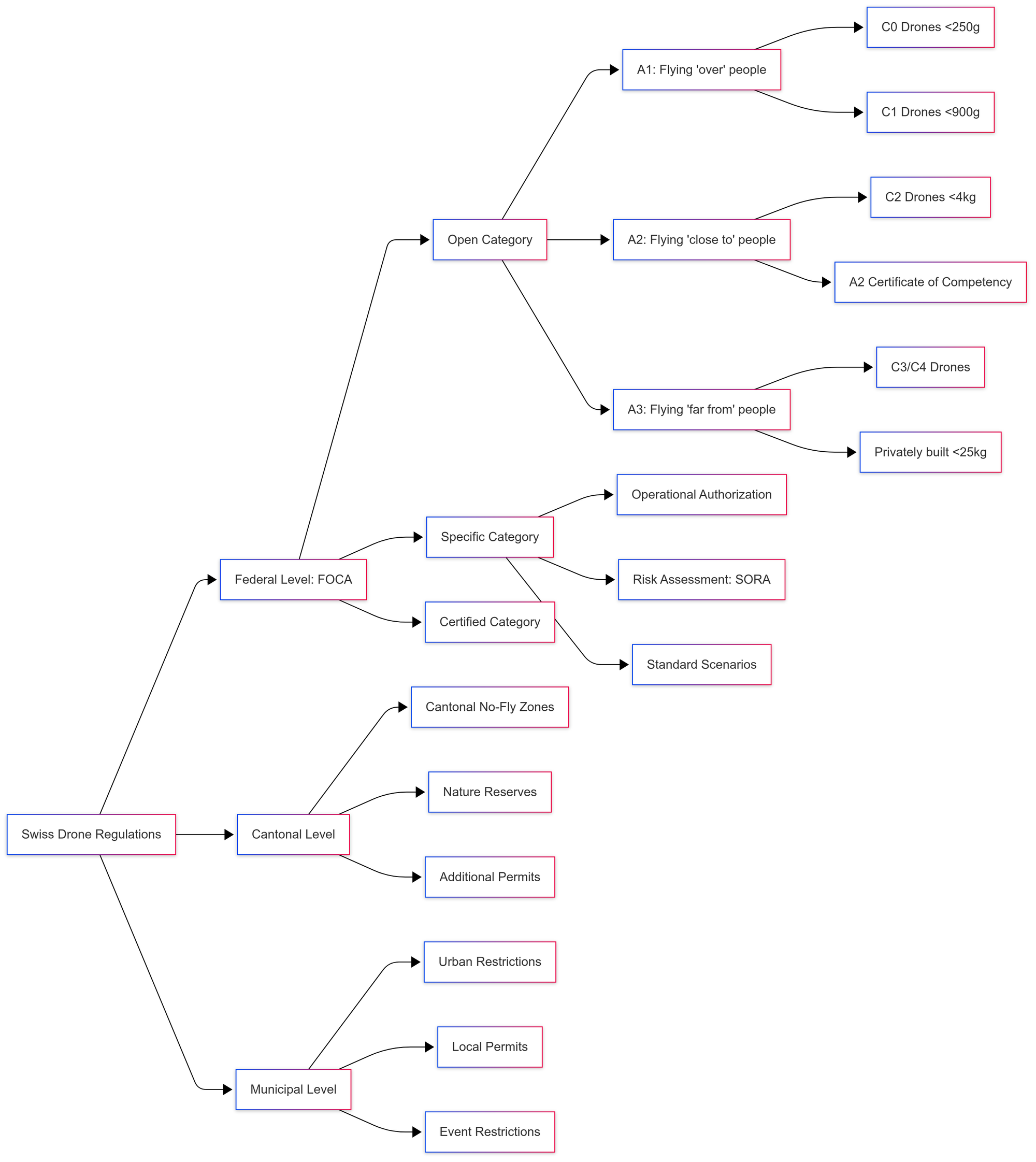

Schweizer Regulierungsrahmen

Das Verständnis der mehrschichtigen Schweizer Regulierungsstruktur war für meine Operationen von wesentlicher Bedeutung:

Bundesebene: BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt)

- Primäre Autorität: BAZL/OFAC/FOCA (je nach Sprachregion) überwacht die Drohnenvorschriften landesweit. Ich fand ihre Anleitungsmaterialien klar und umfassend, typischerweise verfügbar in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

- Rechtsgrundlage: Luftfahrtgesetz und spezifische Drohnenverordnungen. Diese bilden die Grundlage für alle Drohnenoperationen in der Schweiz.

- EASA-Ausrichtung: Die Schweiz hat die Drohnenvorschriften der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) mit einigen Schweiz-spezifischen Anpassungen implementiert. Als Nicht-EU-Mitglied mit engen Verbindungen zur EU hat die Schweiz den EASA-Rahmen übernommen und gleichzeitig eine gewisse Unabhängigkeit bei der Umsetzung beibehalten.

Kantonale Ebene

- Zusätzliche Einschränkungen: Kantone können strengere Regeln als die Bundesvorschriften erlassen. Ich bin auf erhebliche Unterschiede zwischen den Kantonen gestoßen, insbesondere in Bezug auf Naturschutzgebiete und Wildschutzgebiete.

- Durchsetzungsbehörde: Die Kantonspolizei setzt in der Regel die Drohnenvorschriften durch. Meine Interaktionen mit der Kantonspolizei waren im Allgemeinen positiv, wobei die Beamten über Drohnenregeln gut informiert waren.

- Lokale Genehmigungen: Einige Kantone verlangen zusätzliche Genehmigungen für bestimmte Gebiete. Ich führe eine Datenbank mit kantonalen Anforderungen, um meine Operationen in der gesamten Schweiz zu rationalisieren.

Kommunale Ebene

- Lokale Verordnungen: Städte und Gemeinden können ihre eigenen Drohnenbeschränkungen haben. Zürich, Genf und Bern haben besonders detaillierte kommunale Drohnenvorschriften, durch die ich navigieren musste.

- Städtische Beschränkungen: Viele Schweizer Städte haben spezifische Flugverbotszonen oder Genehmigungsanforderungen. Ich überprüfe immer die Websites der Gemeinden vor städtischen Einsätzen.

- Sonderveranstaltungen: Vorübergehende Einschränkungen während Festivals, Märkten oder öffentlichen Versammlungen. Diese werden nicht immer gut publiziert, was den direkten Kontakt mit den lokalen Behörden erfordert.

Drohnenkategorien und Anforderungen

Die Schweiz hat das EASA-Drohnenkategorisierungssystem mit einigen Schweiz-spezifischen Implementierungen übernommen:

Offene Kategorie

Risikoärmere Operationen ohne Genehmigungsanforderungen:

A1-Unterkategorie (Fliegen "über" Menschen)

- C0-Drohnen (<250g): Minimale Einschränkungen, dürfen in der Nähe von Menschen fliegen, aber nicht über Menschenmengen. Meine Drohnen unter 250g waren für bestimmte städtische Projekte von unschätzbarem Wert, bei denen größere Drohnen verboten wären.

- C1-Drohnen (<900g): Dürfen in der Nähe, aber nicht über unbeteiligten Personen fliegen. Ich verwende diese für viele städtische Projekte, bei denen Gewichts- und Lärmeinschränkungen wichtige Überlegungen sind.

- Betriebliche Einschränkungen: Aufrechterhaltung der Sichtverbindung, maximale Höhe von 120m. Diese grundlegenden Einschränkungen gelten für alle Operationen der offenen Kategorie.

- Pilotenanforderungen: Online-Schulung und Prüfung für Drohnen >250g. Ich fand die Schweizer Online-Schulung gründlich und informativ.

A2-Unterkategorie (Fliegen "nahe" Menschen)

- C2-Drohnen (<4kg): Dürfen in sicherer Entfernung von unbeteiligten Personen fliegen (30m oder 5m im Niedriggeschwindigkeitsmodus). Der Großteil meiner professionellen Arbeit verwendet Drohnen in dieser Kategorie.

- Pilotenanforderungen: A2-Befähigungszeugnis. Die Schweizer Umsetzung dieser Anforderung umfasst sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fertigkeitsnachweise.

- Technische Anforderungen: Drohnen müssen über einen Niedriggeschwindigkeitsmodus und geeignete Sicherheitsmerkmale verfügen. Diese Anforderungen haben meine Ausrüstungswahl für Schweizer Operationen beeinflusst.

A3-Unterkategorie (Fliegen "weit weg" von Menschen)

- C3/C4-Drohnen (oder Drohnen <25kg ohne Klassenidentifikation): Müssen weit weg von Menschen und Gebäuden fliegen (150m). Ich verwende diese Kategorie für ländliche und natürliche Landschaftsprojekte.

- Pilotenanforderungen: Online-Schulung und Prüfung. Die Anforderungen sind weniger streng als für A2-Operationen, stellen aber dennoch grundlegende Kompetenzen sicher.

- Einsatzgebiet: Muss in Gebieten liegen, in denen keine unbeteiligten Personen gefährdet sind. Ich erkunde Standorte sorgfältig vor A3-Operationen, um die Einhaltung sicherzustellen.

Spezifische Kategorie

Mittleres Risiko, Operationen erfordern Genehmigung:

- Betriebsgenehmigung: Erforderlich für Operationen, die über die Einschränkungen der offenen Kategorie hinausgehen.

- Risikobewertung: SORA (Specific Operations Risk Assessment) Methodik. Die Schweizer Umsetzung von SORA ist gründlich, aber mit entsprechender Vorbereitung navigierbar.

- Standardszenarien: Vordefinierte Betriebsarten mit vereinfachter Genehmigung.

- Light UAS Operator Certificate (LUC): Für Betreiber mit nachgewiesenem Sicherheitsmanagementsystem.

Zertifizierte Kategorie

Operationen mit höherem Risiko unter Regeln ähnlich der bemannten Luftfahrt:

- Derzeit begrenzte Umsetzung: Gegenwärtig fallen in der Schweiz nur wenige Einsätze unter diese Kategorie. Diese Kategorie wird an Bedeutung gewinnen, wenn sich Drohneneinsätze auf Bereiche wie städtische Luftmobilität ausweiten.

- Zukünftige Entwicklung: Wird für Passagiertransporte und Einsätze über Menschenmengen gelten. Die Schweiz positioniert sich als führend in diesem aufstrebenden Bereich, insbesondere für medizinische Anwendungen und Bergrettung.

Betriebliche Einschränkungen und Flugverbotszonen

Die Schweiz hat spezifische betriebliche Einschränkungen und Sperrzonen, die ich gelernt habe, sorgfältig zu navigieren:

Allgemeine betriebliche Einschränkungen

- Maximale Flughöhe: 120m über Grund. In bergigem Gelände wird dies vom nächstgelegenen Oberflächenpunkt gemessen, was in alpinen Regionen eine sorgfältige Flugplanung erfordert.

- Sichtverbindung: Muss ununterstützten Sichtkontakt zur Drohne halten. Das vielfältige Gelände der Schweiz kann dies zu einer Herausforderung machen - ich habe spezielle Protokolle entwickelt, um die Sichtverbindung in Bergumgebungen aufrechtzuerhalten.

- Maximalgewicht: 25kg ohne Sondergenehmigung.

- Nachtflüge: Mit geeigneter Beleuchtung erlaubt. Ich habe zahlreiche Nachteinsätze in der Schweiz durchgeführt, was zusätzliche Risikobewertungen und Beleuchtungsüberlegungen erfordert.

- Autonomer Flug: Begrenzt auf Sichtverbindung, sofern nicht ausdrücklich genehmigt. Ich habe für bestimmte automatisierte Kartierungsmissionen Sondergenehmigungen erhalten, aber diese erfordern umfangreiche Dokumentation.

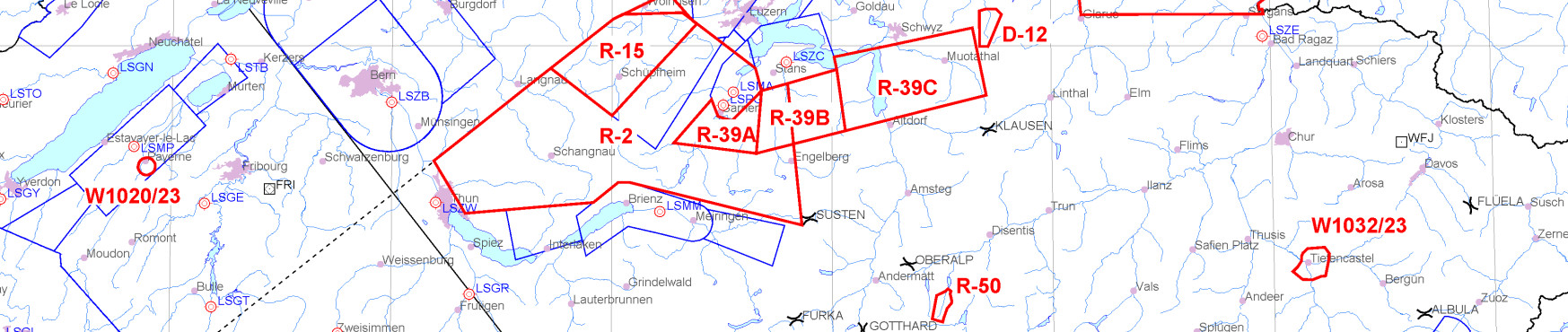

Bundesweite Flugverbotszonen

- Flughäfen und Heliports: 5km Sperrzone um Flughäfen, variable Zonen um Heliports. Die Schweiz hat zahlreiche Bergheliports, die auf Standardkarten nicht immer offensichtlich sind - ich verwende Luftfahrtkarten, um diese zu identifizieren.

- Militärische Gebiete: Eingeschränkte Zonen um militärische Einrichtungen. Diese sind auf Luftfahrtkarten und Drohnen-Apps deutlich gekennzeichnet.

- Grenzgebiete: Einige Einschränkungen innerhalb von 100m zu Landesgrenzen. Für Projekte in Grenznähe habe ich gelegentlich eine spezielle Koordination benötigt.

- Bundesregierungsgebäude: Eingeschränkte Zonen in Bern um Bundesgebäude. Diese Beschränkungen sind besonders streng und werden wachsam durchgesetzt.

- Kernkraftwerke: 5km Sperrzonen. Dies sind absolute Flugverbotszonen ohne jegliche Flexibilität.

Kantonale und Naturschutzgebietsbeschränkungen

- Wildschutzgebiete: Zahlreiche Schutzgebiete, insbesondere für Vögel. Diese variieren je nach Kanton und Jahreszeit.

- Nationalparks: Striktes Drohnenverbot im Schweizerischen Nationalpark und den meisten Naturschutzgebieten.

- Kantonale Wälder: Viele Kantone schränken den Drohneneinsatz in Waldgebieten ein, insbesondere während der Jagd- oder Brutzeiten. Die spezifischen Regeln variieren erheblich zwischen den Kantonen.

- Alpine Schutzgebiete: Besondere Einschränkungen in bestimmten Bergregionen. Diese sind besonders wichtig während der Brutzeiten und Wanderungen von Wildtieren.

Städtische und bevölkerungsbezogene Einschränkungen

- Menschenmengen-Beschränkungen: Verbot von Flügen über Menschenansammlungen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung für städtische Einsätze und Veranstaltungen.

- Stadtzentren: Viele Schweizer Städte haben spezifische Drohneneinschränkungen oder Genehmigungspflichten. Zürich, Genf und Bern haben besonders umfassende städtische Drohnenvorschriften.

- Datenschutzüberlegungen: Starke Einschränkungen in der Nähe von Privatgrundstücken. Die Schweizer Datenschutzkultur ist besonders sensibel und die Vorschriften spiegeln dies wider.

- Vorübergehende Beschränkungen: Veranstaltungen, Notfälle, VIP-Bewegungen. Diese können kurzfristig auftreten und normale Genehmigungen außer Kraft setzen.

Praktischer Ansatz für Beschränkungen

Mein Ansatz zur Navigation dieser Beschränkungen:

- Mehrere Informationsquellen: Ich gleiche offizielle BAZL-Informationen mit kantonalen Websites und spezialisierten Apps ab. Keine einzelne Quelle enthält alle Beschränkungen.

- Direkte Kommunikation: Für unsichere Gebiete kontaktiere ich die Kantonsbehörden direkt. Die E-Mail-Bestätigung von Genehmigungen hat während des Betriebs mehrere potenzielle Probleme gelöst.

- Saisonales Bewusstsein: Viele Naturgebietsbeschränkungen in der Schweiz sind saisonal. Ich führe einen Kalender mit saisonalen Beschränkungen, die meine üblichen Einsatzgebiete betreffen.

- Lokales Wissen: Zusammenarbeit mit lokalen Führern oder Kontakten in unbekannten Gebieten. Lokales Wissen hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, insbesondere in Bergregionen mit komplexen Beschränkungen.

| Beschränkungsart | Distanz/Begrenzung | Mein praktischer Ansatz |

|---|---|---|

| Flughäfen | 5km | BAZL-Karten und Apps zur Identifizierung verwenden. Tower für Einsätze zwischen 3-5km kontaktieren |

| Heliports | Variabel (typischerweise 2-3km) | Mit Luftfahrtkarten identifizieren, nicht nur Standardkarten |

| Menschenmengen | Kein Überflug | Klare seitliche Grenzen bei Veranstaltungseinsätzen definieren |

| Naturschutzgebiete | Vollständiges Verbot in den meisten Fällen | Spezifische Reservatsvorschriften recherchieren, da einige begrenzten Drohneneinsatz erlauben |

| Stadtzentren | Variiert je nach Gemeinde | Kommunalbehörden direkt für aktuelle Anforderungen kontaktieren |

| Landesgrenzen | 100m in einigen Gebieten | Pufferzone von 150m hinzufügen, um Einhaltung sicherzustellen |

| Maximale Flughöhe | 120m über Grund | In Bergen geländebewusste Planung nutzen, um legale Höhe einzuhalten |

| Sichtverbindungspflicht | Ununterstützter Sichtkontakt | Beobachter in komplexem Gelände einsetzen (im Betriebshandbuch dokumentiert) |

Wichtige Schweizer Drohnenbeschränkungen und meine praktischen Ansätze zur Einhaltung basierend auf jahrelangem Betrieb in der gesamten Schweiz.

Registrierungs- und Identifikationsanforderungen

Die Schweiz hat Registrierungsanforderungen eingeführt, die an EASA-Standards ausgerichtet sind, aber mit einigen Schweiz-spezifischen Elementen:

Betreiber-Registrierung

- Registrierungspflicht: Obligatorisch für Betreiber von Drohnen >250g oder mit Kameras/Sensoren (unabhängig vom Gewicht). Ich habe mich sofort registriert, als das System eingeführt wurde, und aktualisiere meine Informationen jährlich.

- Registrierungsprozess: Online über das Drohnenportal des BAZL. Das Schweizer System ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern effizient und benutzerfreundlich.

- Registrierungsnummer: Format CH-RP-XXXXXX. Ich zeige diese auf allen meinen Drohnen mit standardisierten Etiketten an.

- Altersanforderung: Mindestens 12 Jahre alt (mit Einverständnis des Erziehungsberechtigten, wenn unter 18). Für professionelle Einsätze können je nach Einsatzkategorie zusätzliche Altersanforderungen gelten.

- Erneuerung: Regelmäßige Erneuerung erforderlich. Ich führe Kalendereinträge, um eine rechtzeitige Erneuerung sicherzustellen.

Drohnen-Identifikation

- Physische Kennzeichnung: Die Registrierungsnummer muss auf der Drohne angezeigt werden. Ich verwende feuerfeste Etiketten, die sowohl meine Schweizer als auch meine EU-Registrierungsnummern enthalten.

- Elektronische Identifikation: Remote-ID-Anforderungen werden gemäß EASA-Zeitplan schrittweise eingeführt. Ich habe meine Hauptdrohnen bereits aufgerüstet, um diesen neuen Anforderungen zu entsprechen.

- Dokumentationspflicht: Mitführen des Registrierungsnachweises während des Betriebs. Ich bewahre digitale und physische Kopien aller meiner Unterlagen nach Regulierungsregion geordnet auf.

Praktische Umsetzung

Mein Ansatz zur Einhaltung der Registrierungsvorschriften:

- Standardisiertes Kennzeichnungssystem: Einheitliche Platzierung und Format bei allen Drohnen. Dies vereinfacht Inspektionen und demonstriert professionelle Compliance.

- Dokumentationspaket: Umfassende digitale und physische Dokumentation. Mein Standard-Feldkit enthält laminierte Kopien aller Registrierungen und Zertifizierungen.

- Grenzüberschreitende Überlegungen: Aufrechterhaltung sowohl der Schweizer als auch der EU-Registrierung für grenzüberschreitende Einsätze. Als Nicht-EU-Mitglied erfordert die Schweiz eine separate Registrierung von EU-Ländern, was für meine Einsätze, die häufig nach Frankreich, Deutschland, Italien oder Österreich führen, wichtig ist.

Versicherungsanforderungen

Die Schweiz hat spezifische Versicherungsanforderungen für Drohneneinsätze, die die risikobewusste Kultur des Landes widerspiegeln:

Haftpflichtversicherung

- Obligatorische Anforderung: Mindestens 1 Million CHF Haftpflichtdeckung für alle Drohnen >500g. Ich unterhalte für meine professionellen Einsätze eine deutlich höhere Deckung (5 Millionen CHF).

- Dokumentation: Der Versicherungsnachweis muss während des Betriebs verfügbar sein. Ich führe standardisierte Versicherungszertifikate sowohl in digitaler als auch in physischer Form mit.

- Drohnenspezifische Deckung: Allgemeine Haftpflichtversicherungen sind in der Regel unzureichend. Meine Versicherung erwähnt ausdrücklich Drohneneinsätze und deckt alle Schweizer Kantone ab.

Überlegungen zur Versicherung

Basierend auf meinen Erfahrungen mit Versicherungsansprüchen und -anforderungen:

- Grenzüberschreitende Deckung: Sicherstellen, dass die Deckung auf Nachbarländer ausgedehnt wird. Meine Police deckt ganz Europa ab, was für meine grenzüberschreitenden Einsätze unerlässlich ist.

- Gewerblich vs. Freizeit: Unterschiedliche Anforderungen und Überlegungen. Meine gewerbliche Police enthält zusätzliche Schutzmaßnahmen, die speziell auf professionelle Einsätze zugeschnitten sind.

- Kantonale Unterschiede: Einige Kantone können zusätzliche Versicherungsanforderungen haben. Ich überprüfe diese für jeden Projektstandort.

- Einsätze der spezifischen Kategorie: In der Regel ist eine höhere Deckung erforderlich. Für meine Einsätze der spezifischen Kategorie unterhalte ich eine Deckung von 10 Millionen CHF.

Sondergenehmigungen und Zulassungen

Für Einsätze, die über die Standardbeschränkungen hinausgehen, hat die Schweiz spezifische Zulassungsverfahren:

BAZL-Zulassungen

- Außerhalb der Sichtverbindung (BVLOS): Spezielles Zulassungsverfahren. Ich habe für bestimmte Projekte, insbesondere in den Alpenregionen, mehrere BVLOS-Zulassungen erhalten.

- Einsätze in der Nähe von Flughäfen: Genehmigung durch die Flugsicherung. Da ich in der Nähe eines Flughafens wohne, bin ich mit dem Prozess sehr vertraut: Er ist ziemlich unkompliziert, erfordert aber eine vorausschauende Planung - in der Regel sollte man 3-4 Wochen für diese Genehmigungen einplanen.

- Einsätze der spezifischen Kategorie: Risikobasiertes Zulassungsverfahren. Die Schweizer Umsetzung von SORA ist gründlich, aber mit der richtigen Vorbereitung navigierbar.

- Drohnenschwärme: Sondergenehmigung erforderlich.

Kantonale und kommunale Genehmigungen

- Genehmigungen für städtische Einsätze: In vielen Schweizer Städten erforderlich. Zürich, Genf und Bern haben besonders strukturierte Genehmigungsverfahren, die ich schon mehrfach durchlaufen habe.

- Genehmigungen für Naturschutzgebiete: Sondergenehmigungen für Schutzgebiete. Diese werden auf kantonaler Ebene gehandhabt und können schwierig zu erhalten sein.

- Veranstaltungsberichterstattung: Koordination mit Veranstaltern und lokalen Behörden.

Praktische Strategien für Genehmigungen

Mein Ansatz zur Erlangung von Sondergenehmigungen:

- Umfassende Dokumentation: Detaillierte Einsatzpläne, Risikobewertungen und Minderungsstrategien. Die Qualität der Dokumentation hat einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg der Genehmigung.

- Beziehungsaufbau: Aufbau professioneller Beziehungen zu Regulierungsbehörden. Ich habe festgestellt, dass der Nachweis von Professionalität und Sicherheitsbewusstsein einen erheblichen Unterschied im Genehmigungsprozess ausmacht.

- Zeitmanagement: Ausreichend Zeit für Genehmigungsverfahren einplanen. Ich beginne in der Regel 4-8 Wochen vor den geplanten Einsätzen mit dem Prozess, je nach Komplexität.

- Lokale Partnerschaften: Zusammenarbeit mit lokalen Drohnenbetreibern oder Organisationen, wenn nötig. Bei komplexen Projekten in unbekannten Regionen haben sich lokale Partnerschaften als unschätzbar wertvoll erwiesen.

Werkzeuge zur Navigation der Schweizer Vorschriften

Mehrere Werkzeuge haben sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, um die vielschichtigen Drohnenvorschriften der Schweiz zu navigieren:

Offizielle Ressourcen

BAZL-Drohnen-Website

Umfassende Informationen zu den bundesrechtlichen Vorschriften. Ich überprüfe diese regelmäßig auf regulatorische Aktualisierungen und neue Anleitungsmaterialien.

BAZL Drohnenkarte

Offizielle Karte der bundesweiten Flugverbotszonen. Dies ist meine primäre Referenz für bundesweite Beschränkungen, obwohl sie nicht alle kantonalen und kommunalen Beschränkungen enthält.

Kantonale Websites

Informationen zu regionalen Beschränkungen. Ich pflege Lesezeichen für alle kantonalen Drohneninformationsseiten für einen schnellen Zugriff.

Mobile Anwendungen

TCS Drohnen App

Umfassende Karte der Flugverbotszonen, einschließlich Bundes-, Kantons- und vieler kommunaler Beschränkungen. Die Integration mehrerer regulatorischer Ebenen macht dies im föderalen System der Schweiz besonders wertvoll.

Wetterinformationen, Checklisten und regulatorische Hinweise. Die Funktion der Checkliste vor dem Flug ist Teil meiner Standardbetriebsverfahren geworden.

Ich habe die TCS Drohnen App in der ganzen Schweiz verwendet und festgestellt, dass sie die umfassendste Einzelquelle für Schweizer Flugbeschränkungen ist. Die Offline-Funktionalität war besonders nützlich in abgelegenen Alpenregionen.

Swiss U-Space

Einholung von Freigaben für Drohnenoperationen im Luftraum, in dem die Genehmigung der Flugsicherung (ATC) erforderlich ist, einschließlich des Luftraums um Flughäfen und regionale Flugplätze.

Andere nützliche Apps

MeteoSchweiz

App des Schweizer Wetterdienstes. Unverzichtbar für die sehr unterschiedlichen Wetterbedingungen in den Bergen der Schweiz.

SwissMap Mobile

Detaillierte topografische Karten. Unschätzbar für die Flugplanung in bergigem Gelände.

Zukünftige Trends in der Schweizer Drohnenregulierung

Basierend auf meiner Beteiligung an der Entwicklung von Vorschriften und Diskussionen mit Schweizer Luftfahrtbehörden, sehe ich die Schweizer Drohnenvorschriften in folgende Richtung gehen:

U-Space-Implementierung

- Schweizer U-Space: Die Schweiz steht an der Spitze der Entwicklung von Verkehrsmanagementsystemen für unbemannte Luftfahrzeuge. Ich habe an mehreren U-Space-Versuchen teilgenommen und bin optimistisch, wie sich dies auf den Betrieb auswirken wird.

- Integrationsplan: Schrittweise Einführung in den nächsten 3-5 Jahren. Der Schweizer Ansatz ist methodisch, aber fortschrittlich.

- Betriebliche Auswirkungen: Wird schließlich erweiterte BVLOS-Einsätze und städtische Drohnendienste ermöglichen. Dies wird die betrieblichen Möglichkeiten für professionelle Betreiber erheblich erweitern.

Erweiterte BVLOS-Einsätze

- Medizinische Lieferungen: Die Schweiz ist Vorreiter beim medizinischen Drohnentransport. Das bergige Gelände macht die Drohnenlieferung besonders wertvoll für medizinische Anwendungen.

- Infrastrukturinspektion: Erweiterte Genehmigungen für Inspektionen von Stromleitungen und Eisenbahnen. Diese Anwendungen sind im komplexen Gelände der Schweiz besonders relevant.

- Alpine Such- und Rettungseinsätze: Entwicklung spezieller Rahmenbedingungen für Rettungseinsätze im Gebirge. Die Schweizer Bergrettungsorganisationen beziehen zunehmend Drohnen in ihre Einsätze ein.

Entwicklung der Lärmvorschriften

- Lärmzertifizierungsstandards: Entwicklung spezifischer Lärmbegrenzungen. Die Lärmempfindlichkeit der Schweiz wird wahrscheinlich zu strukturierteren Lärmvorschriften führen.

- Lärmbegrenzungen für den Stadtbetrieb: Spezifische Standards für den Betrieb in der Nähe von besiedelten Gebieten. Dies kann die Wahl der Ausrüstung für den Stadtbetrieb beeinflussen.

- Kantonale Unterschiede: Wahrscheinliche Entwicklung kantonsspezifischer Lärmvorschriften. Dies würde mit dem föderalen Ansatz der Schweiz für Umweltvorschriften übereinstimmen.

Weiterentwicklung des Datenschutzrahmens

- Integration mit Datenschutzgesetzen: Spezifischere Richtlinien zur drohnengestützten Datenerfassung. Die starke Datenschutzkultur der Schweiz wird diese Entwicklungen wahrscheinlich beeinflussen.

- Betriebliche Anforderungen: Mögliche Entwicklung von Datenschutz-Folgenabschätzungen für bestimmte Einsätze. Ich habe bereits begonnen, diese für sensible Einsätze freiwillig durchzuführen.

- Systeme zur Information der Öffentlichkeit: Mögliche Anforderungen zur Information der Öffentlichkeit über Drohneneinsätze. Einige Kantone bewegen sich bereits in diese Richtung.

Profi-Tipps für das Fliegen in der Schweiz

Nach jahrelangem Fliegen in der ganzen Schweiz hier einige meiner hart erarbeiteten Erkenntnisse:

- Respektieren Sie lokale Empfindlichkeiten: Schweizer Bürger schätzen im Allgemeinen Privatsphäre und Ruhe. Ich informiere die Menschen in der Nähe über meine Flugabsichten und meinen Zweck, was potenziell feindselige Begegnungen in neugierige und unterstützende Interaktionen verwandelt hat.

- Überlegungen zum Fliegen in den Bergen: Alpine Bedingungen schaffen einzigartige Herausforderungen. Ich rechne immer mit sich schnell ändernden Wetterbedingungen und trage zusätzliche Akkus, um die verringerten Flugzeiten in höheren Lagen auszugleichen.

- Sprachvorbereitung: Genehmigungsdokumentation in der jeweiligen Landessprache (Deutsch, Französisch oder Italienisch, je nach Region). Ich pflege Vorlagen in allen drei Sprachen, um die Kommunikation mit den lokalen Behörden zu optimieren.

- Saisonales Bewusstsein: Viele Einschränkungen in Naturgebieten der Schweiz sind saisonal bedingt. Ich führe einen Kalender mit saisonalen Einschränkungen für meine üblichen Einsatzgebiete, insbesondere zum Schutz der Tierwelt.

- Kantonale Unterschiede: Gehen Sie niemals davon aus, dass die Vorschriften zwischen den Kantonen identisch sind. Ich habe bedeutende Unterschiede in der Auslegung und Umsetzung zwischen benachbarten Kantonen festgestellt.

- Professionelles Auftreten: Aufrechterhaltung eines professionellen Erscheinungsbildes und Betriebsstils. Ich habe festgestellt, dass das Demonstrieren von Professionalität die Interaktionen mit Behörden und der Öffentlichkeit erheblich beeinflusst.

- Versicherungsnachweis: Bestätigen Sie, dass die Versicherung ausdrücklich den spezifischen Kanton des Betriebs abdeckt. Einige Versicherungspolicen enthalten Ausschlüsse für bestimmte Regionen oder Arten von Einsätzen.

- Lokale Partnerschaften: Aufbau von Beziehungen zu lokalen Drohnen-Communities. Diese Verbindungen haben wertvolle Einblicke in ungeschriebene lokale Praktiken und Erwartungen geliefert.

- Redundanz der Dokumentation: Pflegen Sie sowohl digitale als auch physische Kopien aller Genehmigungen und Zulassungen. Ich bin auf Situationen gestoßen, in denen ausdrücklich physische Unterlagen angefordert wurden.

- Wetter-Margen: Bauen Sie zusätzliche Wetter-Reserven in Schweizer Einsätze ein. Das bergige Gelände kann sehr lokale Wetterbedingungen schaffen, die nicht immer genau vorhergesagt werden.

FAQ: Häufige Fragen zu Schweizer Drohnenvorschriften

Wie unterscheiden sich die Schweizer Vorschriften von den EU-Vorschriften?

Basierend auf meiner Erfahrung mit beiden Systemen:

- EASA-Angleichung: Die Schweiz hat den EASA-Rahmen weitgehend übernommen, jedoch mit einigen schweizspezifischen Umsetzungen. Die Kernkategorisierung (Open, Specific, Certified) ist identisch.

- Föderale Struktur: Das Schweizer Kantonssystem schafft eine zusätzliche Regulierungsebene, die in den meisten EU-Ländern nicht vorhanden ist. Dies bedeutet, dass nicht nur nationale, sondern auch kantonale und manchmal kommunale Vorschriften geprüft werden müssen.

- Umsetzungszeitplan: Die Schweiz setzt Änderungen manchmal in einem anderen Zeitrahmen um als EU-Mitgliedstaaten. Ich habe festgestellt, dass die Schweiz neue Sicherheitsanforderungen oft zügig umsetzt, aber Übergangsfristen für administrative Änderungen verlängern kann.

- Nicht-EU-Status: Separate Registrierung erforderlich trotz EASA-Angleichung. Als Drohnenprofi, der sowohl in der Schweiz als auch in der EU tätig ist, führe ich getrennte Registrierungen.

- Versicherungsanforderungen: Die Mindestversicherungsanforderungen der Schweiz sind manchmal höher als in den Nachbarländern. Mein Schweizer Versicherungsschutz übersteigt die Anforderungen aller umliegenden Länder.

Was sind die häufigsten regulatorischen Fehler von Drohnenpiloten in der Schweiz?

Basierend auf meinen Beobachtungen und Gesprächen mit Behörden:

- Übersehen kantonaler Vorschriften: Annahme, dass die Bundesregeln umfassend sind. Ich habe viele Piloten getroffen, die sich der kantonalen Beschränkungen nicht bewusst waren, bis sie auf die Durchsetzung stießen.

- Verstöße gegen Naturschutzgebiete: Fliegen in Schutzgebieten, insbesondere in Wildschutzgebieten. Diese Beschränkungen sind auf allgemeinen Karten nicht immer offensichtlich, werden aber streng durchgesetzt.

- Flughafennähe: Unterschätzung der Größe von Flughafenausschlusszonen. Die 5-km-Beschränkung um Flughäfen überrascht viele Freizeitpiloten.

- Versicherungslücken: Unzureichender oder nicht drohnenspezifischer Versicherungsschutz. Allgemeine Haftpflichtversicherungen schließen Drohnenflüge oft aus.

- Höhenverstöße: Überschreitung von 120 m, insbesondere in Bergregionen. Die Anforderung, von der nächstgelegenen Oberflächenstelle aus zu messen, wird in alpinen Regionen manchmal missverstanden.

- Verstöße gegen die Privatsphäre: Zu nahes Fliegen an Privatgrundstücken. Die Privatsphäre-Kultur der Schweiz ist besonders empfindlich gegenüber wahrgenommener Überwachung.

Wie streng werden die Drohnenvorschriften in der Schweiz durchgesetzt?

Basierend auf meiner Erfahrung und meinen Beobachtungen:

- Bundesvollzug: Mäßig bis stark, insbesondere in der Nähe von Flughäfen und kritischer Infrastruktur. Das BAZL nimmt Sicherheitsverstöße ernst, wobei erhebliche Strafen möglich sind.

- Kantonale Variation: Die Durchsetzung variiert erheblich zwischen den Kantonen. Städtische Kantone wie Zürich und Genf haben in der Regel eine aktivere Durchsetzung als ländliche Gebiete.

- Schwerpunktbereiche: Besonderes Augenmerk auf Naturschutzgebiete, Flughafenzonen und Verstöße gegen die Privatsphäre. Dies sind die Bereiche, in denen ich am häufigsten Durchsetzungsmaßnahmen beobachtet habe.

- Durchsetzungsansatz: Generell eher aufklärend als strafend bei geringfügigen Erstverstößen. Meine Interaktionen mit Vollzugsbeamten waren professionell und konzentrierten sich eher auf die Einhaltung als auf Strafen.

- Öffentliche Meldung: Aktive Meldung von wahrgenommenen Verstößen durch Bürger. Ich habe festgestellt, dass Schweizer Bürger eher als in vielen anderen Ländern Drohnenoperationen melden, die sie für problematisch halten.

Welche Versicherung benötige ich für das Fliegen in der Schweiz?

Versicherungsanforderungen und -überlegungen:

- Gesetzliches Minimum: 1 Million CHF Haftpflichtdeckung für Drohnen >500g. Dies ist das absolute Minimum - ich empfehle eine höhere Deckung für jede ernsthafte Operation.

- Professionelle Operationen: Höhere Deckung ratsam (3-10 Millionen CHF). Meine professionellen Operationen haben standardmäßig eine Deckung von 5 Millionen CHF, mit höheren Limits für spezifische Projekte.

- Drohnenspezifische Police: Muss explizit Drohnenoperationen abdecken. Allgemeine Haftpflicht- oder Hobbyversicherungen sind in der Regel unzureichend.

- Grenzüberschreitende Überlegungen: Die Deckung sollte Nachbarländer einschließen, wenn in Grenznähe operiert wird. Meine Police deckt ganz Europa ab, was für meine grenzüberschreitenden Operationen unerlässlich ist.

- Versicherungsnachweis: Unterlagen sollten bei allen Operationen mitgeführt werden. Ich führe sowohl digitale als auch physische Kopien meiner Versicherungszertifikate mit.

Wie erhalte ich eine Genehmigung zum Fliegen in Schweizer Städten?

Basierend auf meiner Erfahrung mit städtischen Operationen in der gesamten Schweiz:

- Kommunale Genehmigungen: Viele Schweizer Städte erfordern spezielle Genehmigungen. Das Antragsverfahren variiert erheblich zwischen den Gemeinden.

- Antragsfristen: In der Regel 2-4 Wochen Vorlaufzeit. Ich plane mindestens 3 Wochen für Standard-Stadtgenehmigungen und länger für komplexe Operationen ein.

- Erforderliche Unterlagen: Operationsdetails, Fluggebiet, Zweck, Daten/Zeiten, Pilotenzertifikate und Versicherungsnachweis. Komplexere Operationen erfordern möglicherweise umfassende Risikobewertungen.

- Lokale Koordination: Möglicherweise Koordination mit lokaler Polizei oder Sicherheitsdiensten erforderlich. Bei größeren Operationen führe ich typischerweise eine Einsatzbesprechung mit den lokalen Behörden durch.

- Stadtspezifische Ansätze:

- Zürich: Strukturierter Online-Antragsprozess über die städtische Website

- Genf: Antrag über die Kantonspolizei mit kommunaler Koordination

- Bern: Antrag über die Stadtverwaltung mit besonderen Überlegungen für Bundesgebiete

- Basel: Koordinierter Prozess zwischen Stadt- und Kantonsbehörden

Wie wirken sich saisonale Beschränkungen auf das Drohnenfliegen in der Schweiz aus?

Die Schweiz hat zahlreiche saisonale Schutzgebiete für Wildtiere:

- Wildtierbrutsaison: Erweiterte Beschränkungen in vielen Naturgebieten, insbesondere Februar-Juli. Diese betreffen viele Berg- und Waldgebiete, die bei Drohnenbetreibern beliebt sind.

- Vogelzugperioden: Zusätzliche Beschränkungen in bestimmten Gebieten während des Frühjahrs- und Herbstzugs. Diese sind besonders streng in ausgewiesenen Vogelschutzgebieten.

- Winterlicher Wildtierschutz: Spezielle Beschränkungen in einigen Alpenregionen im Winter. Diese schützen Wildtiere in den verletzlichen Wintermonaten, wenn ihre Energiereserven begrenzt sind.

- Jagdsaisons: Einige Kantone schränken den Drohneneinsatz während der Jagdsaison ein. Dies variiert erheblich zwischen den Kantonen.

- Informationsquellen: Die Websites der kantonalen Wildtierämter bieten die aktuellsten Informationen. Ich überprüfe diese saisonal für Gebiete, in denen ich häufig operiere.

Fazit

Das Fliegen von Drohnen in der Schweiz bietet eine einzigartige regulatorische Landschaft, die einen klaren nationalen Rahmen mit kantonalen und kommunalen Variationen in Einklang bringt. Während dieser mehrschichtige Ansatz zunächst komplex erscheinen kann, habe ich festgestellt, dass das Schweizer System letztendlich einen logischen und angemessenen Rahmen für sichere Drohnenoperationen bietet, sobald es verstanden wird.

Der Schweizer Ansatz betont persönliche Verantwortung und Risikobewertung anstelle von pauschalen Verboten. Dies steht im Einklang mit der allgemeinen Regulierungsphilosophie des Landes und schafft ein Umfeld, in dem professionelle Drohnenoperationen gedeihen können, während hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Die Position der Schweiz an der Spitze der Drohneninnovation - insbesondere in Bereichen wie medizinische Lieferung, alpine Such- und Rettung und U-Space-Entwicklung - macht sie zu einem spannenden Umfeld für professionelle Drohnenoperationen. Der regulatorische Rahmen entwickelt sich weiter, um diese Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig die charakteristisch hohen Sicherheitsstandards der Schweiz beizubehalten.

Ob Sie nun in der spektakulären Schweizer Landschaft Freizeitflüge durchführen oder professionelle Operationen durchführen, das Verständnis und die Achtung der mehrschichtigen regulatorischen Struktur ist unerlässlich. Die Anstrengungen, die in angemessene Recherche und Compliance investiert werden, zahlen sich in operativer Freiheit aus und tragen zum nachhaltigen Wachstum von Drohnenoperationen in der Schweiz bei.

Referenzen und weiterführende Literatur

- Langstreckenflüge und erweiterte FPV-Drohnenoperationen

- Drohnenvorschriften weltweit: Ein Leitfaden zum legalen Fliegen

Externe Ressourcen

- BAZL Drohnen-Informationen - Drohnen-Ressourcen des Bundesamts für Zivilluftfahrt

- TCS Drohnen App - Unverzichtbare Schweizer Drohnen-App mit umfassenden Informationen zu Einschränkungen

- Drone-Made Schweizer Vorschriften - Praktischer Leitfaden zu den Schweizer Drohnenvorschriften

- DroneMaps24 - Globale Ressource für Drohnenvorschriften, einschließlich Informationen zur Schweiz

- Swiss U-Space - Informationen zum unbemannten Verkehrsmanagement der Schweiz und Online-Antrag zur Nutzung des Luftraums